たためる椅子 / 吉村順三からの宿題

必要な時に必要な数だけとりだして使える日本の座布団は、昔の人々の残してくれた素晴らしい生活用具だと思います。掛け心地は勿論ですがオブジエとして形がよく、座布団のように簡単に小さく畳めて持ち運びも便利で、狭い所にも仕舞える椅子をつくりました。

たためる椅子の魅力

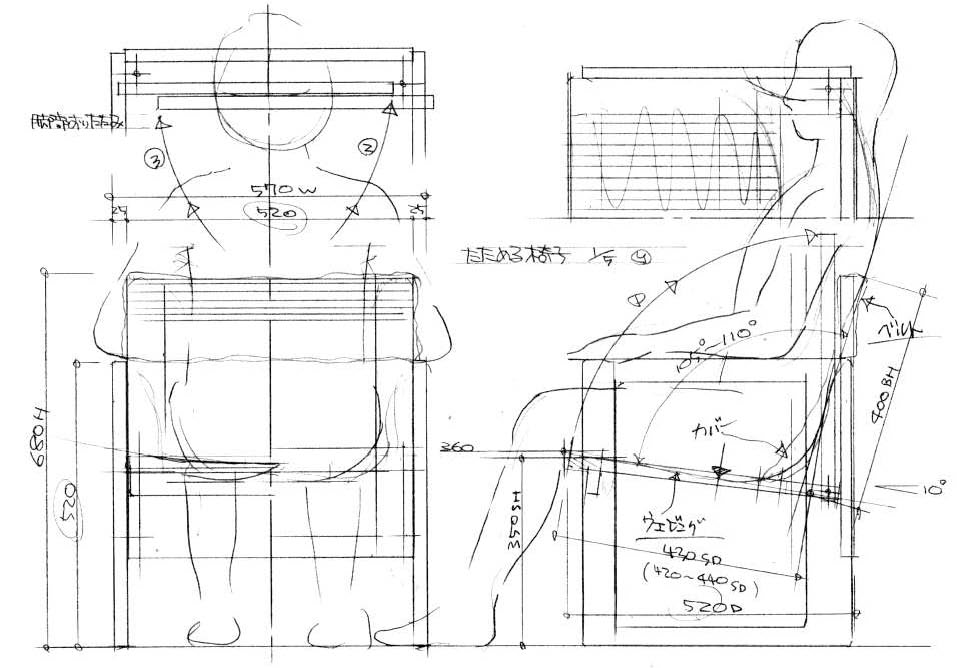

たためる椅子とは、座の後端近くを支点として座の枠を上に持ち上げ、脚にあたる左右の四角いフレームを内側に交互に折りたたみ重ねることで収納を可能にした椅子のこと。左右の脚を重ねるために背もたれのフレームに固定された、木製のヒンジの支点を脚の厚さ分ずらしてある。

1990年に発売して以来、現在まで多くのたためる椅子をつくってきた。今もって吉村順三ファンから吉村先生をご存知ない方まで幅広い層の方から注文をいただく。この椅子の魅力はいったい何処にあるのだろうか。奇をてらったところはまったくなく、控えめなデザインのせいか地味に映ってしまうが、この椅子の魅力は実際に見て座ってもらうとわかってもらえることが多い。

「たためる椅子は、試作を何回したのかわからないね。とにかく4年の試作期間がかかったのだが、まだまだ試作改良していく必要性があると思う。デザインするということは、息の長いことなんだ。中村君、丸谷君と三人で、ときどき打ち合わせをやりながら、テーマを決めて改良しつづけていくのが大事だ。

吉村 順三

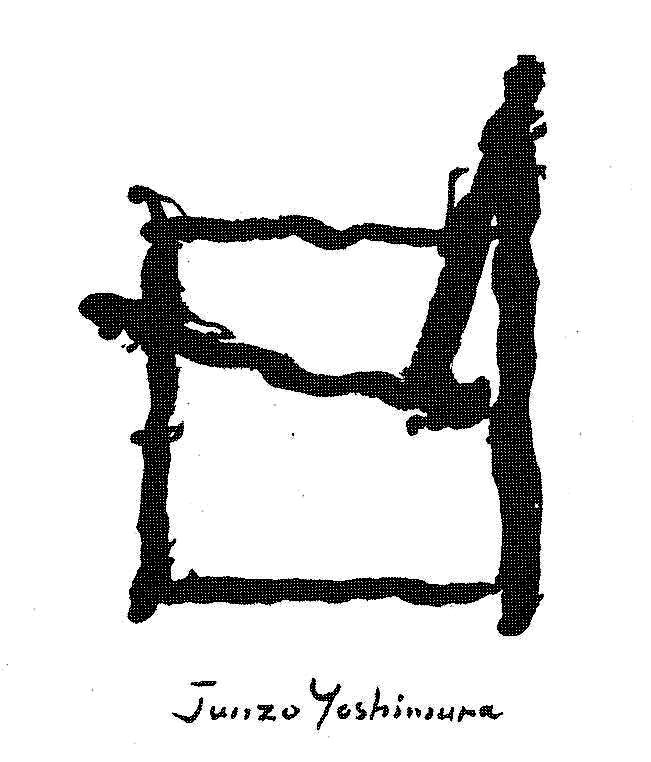

南台の家での開発会議

ここに「たためる椅子」を発案したときの吉村順三のスケッチが残っている。当時リハビリ中であった吉村のスケッチの線はふるえていたが、「たためる椅子」の構造を的確に表現していた。力強くとても魅力的なスケッチである。後に吉村多喜子夫人の了解を得てカタログに使用させて頂いた。このスケッチを元に1985年秋に開発がスタートした。当時、吉村設計事務所退所後、自らの建築設計の傍ら吉村設計事務所の家具を担当していた中村 好文氏と、小さな家具工房を経営していた私とで、吉村先生を囲うように三人で「たためる椅子」の開発がはじまった。

今でもこの三人の関係は不思議だと思っている。中村氏は以前吉村設計事務所のスタッフとして働いた経験があるため不思議はないが、私は部外者であるし、開発の依頼を受けたわけでもない、実際は私のほうから加えさせてもらったという方が正しい。たためる椅子の始まる一年ほど前に中村氏から「吉村先生に合った座りごこちのよいハイバックチェアーをさがしている。市販でなかなか良いものがないので丸谷君つくってくれないか」ということで、南台の家のために椅子をデザインし製作したことがある。その時も同じ三人で話を進めたので、「たためる椅子」開発チームの前身となったのかもしれない。このときの吉村は、クライアントとしての立場を徹底されていて、椅子の座り心地のみを指摘された。私をデザイナーとして扱ってくれたのかもしれない。そんなわけでこの不思議な三人組は3、4か月に一回集まるというゆったりしたぺースでスタートした。

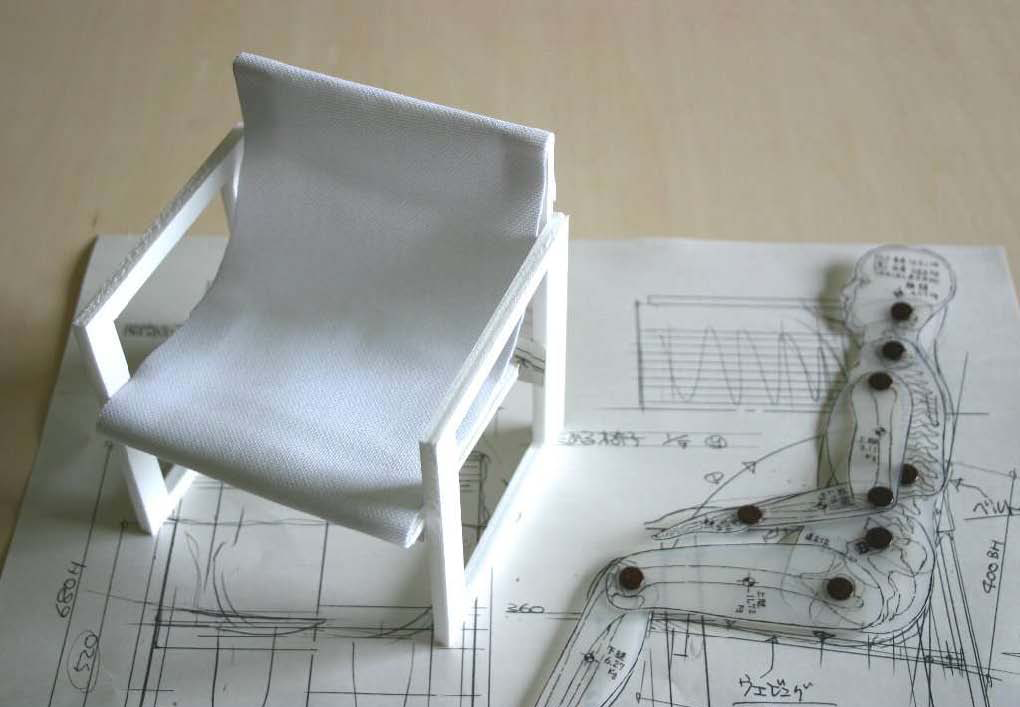

まず中村氏がスチレンボードに、シートを模した薄布を張った5分の1の「たためる椅子ラフモデル」をつくった。それを受け取り、まず図面を起こした。その後は、図面と原寸模型を作ることを繰り返した。図面と座れる原寸模型が出来上ると、南台の吉村自邸に集合ということを繰り返した。そろそろ集まろうという催促が吉村から出ると、あわてて図面と原寸模型を作ることもあった。心地よい南台の吉村空間での開発会議を通して吉村の設計スタンスをじわじわと教わることになった。

ヒンジがなかなか大変でね。はじめは、金属だったのだけれども、木でやれないか、ということでカシを使って成功した。金属のヒンジでは持ち出しの部分が大きくて、たたんだ時に美しくない。それに、この部分が金属のヒンジでは木が痛々しく思えて良くなかった。

吉村 順三

木製ヒンジの採用

当初はまずヒンジが問題となった。三人の中でも金属、プラスチックなどが候補に上がった。持ち出し部分の寸法が大きく、吉村先生のみならず中村氏も僕も納得していなかった。

三回目の会議だったと思うが、前の晩、吉村がヒンジを木製にするというアイディアを思いつき、その晩は興奮してよく眠れなくなったらしい。そのアイディアを聞いた自分は、なまじ木材加工を専門にしているためヒンジを木材で加工するという発想が生まれず、むしろ強度不足で無理だという思いが先に立った。技術屋の固定観念というところだと思う。

とにかく作って検討しようということになり、手持ちのホワイトオークでヒンジを作り再び三人で検討した。これが悪くない。むしろ美しい。持ち出し部分のボリュームが木だから気にならない。もちろん強度の不安がなくなったわけではないが、樹種の選択と木の異方性による性質をどのように利用あるいは避けるかという詰めの話で解決できると直感した。アイディアは正しかった。ここから開発は一気に進んだ。

普通のフォールデイングチエアーは仮に座っているという感じだけど、このたためる椅子は本格的にちゃんと座れる椅子だ。座り心地の良さがある。

吉村 順三

八ヶ岳高原音楽堂のたためる椅子

一気に進んだといっても、ひとつひとつ解決するのにやはりそれなりの時間と費用がかかった。シート素材としての革と布地の検討、麻キャンバス地の開発、人体を支えるウェービングシートの検討、重量を決定するメインフレーム材の選定、という素材の決定には時間をかけ、日本のあちこちに出かけた。吉村からは細かい指示は受けなかったが、この椅子にはそうさせる何かがあった。しかしながら開発にはどうしても費用がかかる。この間題を解決するプロジェクトが吉村設計事務所で進んでいた。それは「八ヶ岳高原音楽堂」だった。RC造に木造の小屋組が載ったこの美しい建物は、250名がはいれるコンサートホールを持つ。コンサートに応じて椅子の脚数を調整するため、残った椅子は倉庫に収納される。多分、吉村は当初から「たためる椅子」の導入を考えていたと思う。

木製ヒンジの採用で開発の見通しがついた頃、「八ヶ岳高原音楽堂」での「たためる椅子」の採用の可能性があるとの話が先生の方から出た。最初は半信半疑で聞いていたがどうも本気らしい。これまでの開発の成果が試される絶好の機会ではあるが、逆に恐ろしくも感じた。しかし、時間がたつにつれて話が現実昧を帯びてきた。これまで小ロットの経験しかない小さな工房にとって300脚は大きな数だった。実際には、「たためる椅子」150脚分を「たためない椅子」にして、クライアント傘下の工場に発注することとしてコストを下げ、設計監理のみを行ない、残りの「たためる椅子」150脚がわが工房での製作となった。数が減ったとは言え当時の私の工房にとって大きな数であった。

「八ヶ岳高原音楽堂」での「たためる椅子」の設計監理と製作は、開発の費用面を助けるだけでなく、品質を高めるよい経験となった。木材の品質管理、座り心地の改善、シートの縫製技術の工夫、また何度もフレーム寸法を変更した。第一期開発期間は、1988年9月、八ケ岳高原音楽堂に300脚納入されるまでの3年間かかったことになる。その二年後、1990年1月、銀座松屋デザインギャラリーでの「たためる椅子」発表の後、同年8月に発売を開始した。この時期が第二期開発期間で、椅子の製品といして熟成していった時期だった。

専用スタンドも開発された。木部がナチュラル、赤、緑、黒の四色、シートは革が三色、麻ナチュラルの計4色で、自由な組み合わせを選べるようにした。特に、木部の緑は吉村のお気に入りの色であったが、松屋での発表に間に合わず先生をがっかりさせたのが今でも悔やまれる。

独断におちいらないように、長い時間をかけたモノづくりから、時代を超えた本物が生まれるんだ。

吉村 順三

吉村順三からの宿題

「たためる椅子」以前から吉村は「たたむ」「しまう」というテーマを追求していた。1987年に「X型のフォールディングチェアー」においては肘の革を持ち上げるだけで簡単にたためる椅子を、「仕舞える椅子」では座と背が後ろに回転して小さくたためるソファーを発表していた。「たためる椅子」もその延長上にあり、吉村の家具に対するライフテーマをそれらの作品を通して感じることができる。「たためる椅子」発表後も、「たためる寝椅子」の開発を同じ三人で継続していたし、「X型のフォールディングチェアー」「仕舞える椅子」の再開発の話も検討された。また発売後の「たためる椅子」の改良は続けられ今日にいたっている。

吉村順三が家具で追求していたテーマを言葉に置き換えると、日本の風土に根ざし、日本人のアイデンティティに沿ったモダンデザインの提案ということで、それは戦後のデザイナーに課せられた継続的テーマのような気がします。私自身も「たためる椅子」の先にあるものをつくり出すことが、吉村順三からの宿題だと感じているし、自分自身のテーマとも思っています。そのためにも、デザインの評価に時間をかけることは、独断に陥らないためにも重要であろうと思います。

作業の手を休める時今でも、吉村の言葉が聞こえてくるんです。

「丸谷君、ここの部分をこんな風にしたら座り心地がよくなるはずだよ。次までに直しておいてくれよ。」